研發人員常見的迴避設計謬思

林士強/北美智權 教育訓練處 資深研發創新顧問

當一名研發人員被指派開發一項新產品,被告知對手已經有類似產品上市,並且已申請了專利來保護他的設計時,各位想這位研發人員應該會怎麼做?無視對手專利,直接進行抄襲嗎?相信大家都聽過因被競爭對手提起專利訴訟,以致產品在海關遭扣押並被索取高價賠償的案例,筆者認為這名研發人員當然不會直接抄襲,一般來說,他應該會試著去迴避對手的專利設計方案。

如果是一位未經專利訓練的研發人員通常會這麼想:「只要我設計出來的東西與對手的產品不一樣,甚至功能更強,不就搞定了! 」、「我還可以列出一張功能比較表,明確的標示與對手產品的數個相異之處,來說服我的客戶」 ……

然而,這是非常危險的,也是研發人員在迴避設計時的第一項繆思。

繆思一 : 直接將自己的設計與對手的產品比較

當研發人員拿到對手的產品甚至是設計圖,當然可以拆解研究,以了解它的設計理念及製作方法等,但是對手的產品以及設計圖中,一定沒有告訴你專利保護的範圍。若不知道對手專利的保護範圍到底是什麼,又如何能奢談迴避呢?

舉例來說,假設對手的產品是一輛腳踏車,有四個輪子,駕駛的時候是半躺著。然後,你設計了一部五輪腳踏車,駕駛的時候是半臥著。這兩種腳踏車看起來就是不一樣,你自以為這樣已經完成迴避設計了。殊不知對手的手上另外還有改良的煞車系統的專利,而你的煞車系統的設計與其極為類似…。因此,這項設計還是沒有逃過被判專利侵權的命運,也就是說,由於迴避的對象不明,你只是作了一個無效的迴避設計。

正確的做法是先找出對手在該產品上的所有專利,然後將自己的設計與對手的各個專利之保護範圍(也就是其中所包含之所有請求項)做詳細的比較。

然後,一般企業的研發人員總是認為自己與公司向來都很注重專利的申請,凡是有新設計便會去找專利事務所來申請專利。過去憑著自己的設計研發能力,也申請了許多專利。因此以為這次我只要依照自己專利的概念來進行設計,不要參考對手的設計圖,這總可以萬無一失了吧?

繆思二 : 用自己的專利來抵禦對手的專利

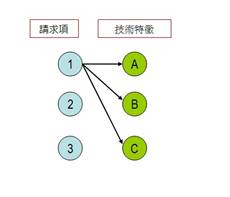

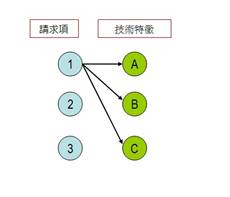

各位請記住,只有生產、製造、要約、銷售與進口「產品」的人,才有可能侵害他人的「專利」設計。

專利是用來提告對手產品侵權的武器。當你發現他人製造的「產品」有侵犯自己「專利」的嫌疑時,你當然可以提告對手的「產品」侵權。反之,研發人員依自己的專利而設計生產的產品,其眾多的技術特徵中,仍然有某些可能會落入對手的專利保護範圍內,因此還是有可能被對手控告侵害他的「專利」。

這時候,對手手中的武器是他的「專利」,而你手中只有自己的「產品」,除非你的專利在此時能夠讓你反告對手侵權(也就是說,告你的對手所生產的產品,剛好也落入你的專利之保護範圍內),否則它是毫無用武之地,並不會發生任何抵禦作用。

在專利的戰爭中,是專利攻擊產品,不是專利攻擊專利(圖一)。這正好說明為什麼專利蟑螂(Patent Troll)可以有恃無恐,以手上的專利攻擊他人,而不怕他人的反擊。專利蟑螂手中握有各處蒐集來的專利,可以當作攻擊的武器;但他並不事生產,沒有生產任何產品,所以有恃無恐,不怕遭受他人專利的攻擊。蟑螂固然惱人,但也恰好解釋了這制度是如何運作的。

圖一

(圖例:林士強製作)

(圖例:林士強製作)

再來,專利說明書厚厚一疊,有字有圖,還蠻複雜的,其中有一段有好幾個例子,專利工程師說那是「實施例」,還配合著圖式,講得很清楚,告訴我們究竟要如何才能做出產品。那我的產品設計,保證與該專利的那些圖式與其所舉的例子都不一樣,我甚至連材料都換了,這樣總沒問題了吧?

繆思三 : 認為迴避設計就是迴避專利的實施例

專利說明書中有一個很重要的部分是實施例,實施例的目的是教導同業,本發明是同業中具有普通知識之人都可以據以實施的,例如先前所述的半躺式四輪腳踏車的發明,同業照著做是可以做得出來的。為了證明這四輪腳踏車是個可以實施的發明,我得把其中機構的動作與技術運作的原理說明的非常清楚,用文字寫作還說不清楚的部分,還得畫圖(所謂圖式)來幫助同業了解其技術細節,使其可以據以實施。

專利說明書必須提供「實施例」的目的,不只是讓同業可以了解其技術內涵,其主要目的是將其技術內容公開後,好讓其同業在專利期間仍然可以進行研究與實驗,可以照著專利「實施例」所示的,試做出一模一樣的研發成果(產品)出來,藉此再進行技術研發、改良,與作出更多、更好的產品設計,以產生技術擴散與滾雪球效應,加速科技的發展。等專利到期後(或於專利到期前,去取得專利權人的授權),他人就可以進行大量製造而無懼於專利侵權的威脅,直接分享其研發成果。

所以實施例只是用舉例的方式來說明發明的可據以實施性,讓其同行可以輕易照著專利說明書所載的設計藍圖來實施其發明,迅速分享其技術研發成果(而專利審查員只是在你申請專利時,確定你的專利說明書是有這樣做而已)。至於專利到底是在保護什麼,可千萬不可以以實施例為依據。專利的保護範圍,其實是寫在它的「請求項」(又稱「專利申請範圍」,Claims)裡的。

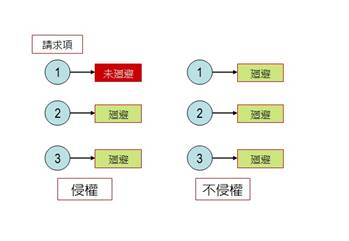

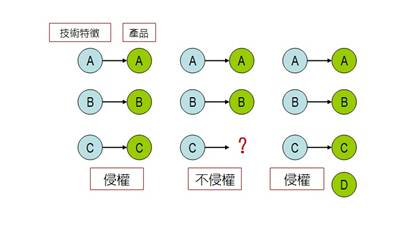

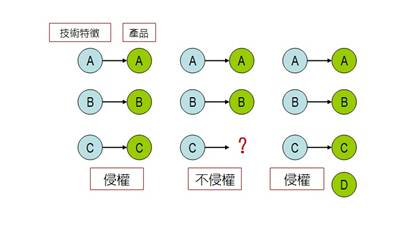

因此,所謂迴避設計,乃是在迴避專利的保護範圍,也就是其所有的「請求項」。請求項才是專利權利之所在,也是專利戰真正的焦點。只要產品落入了任何一個專利請求項的保護範圍,就是侵權。也就是說,若要進行成功的迴避設計而不侵權,就要迴避「所有的」專利請求項(圖二)。

圖二

(圖例:林士強製作)

(圖例:林士強製作)

這邊,還要插播一個觀念,我們真正要迴避的對象,是請求項中的獨立項(獨立項:記載該發明之「必要」技術特徵),因為只要成功迴避了該獨立項,則附屬於該獨立項的其他請求項(附屬項:除了被附屬之請求項的技術特徵外,還加上了其他技術特徵),也會一併迴避了。

但是,千萬要記得,一個專利的「所有」請求項,不管叫作獨立項或附屬項,通通都要迴避了,才能說是成功迴避了這個專利。

現在,你應該了解「請求項」才是專利的保護核心,而且也小心、耐心的看完那些繁複的文字敘述,了解該專利的保護範圍究竟為何。你也細心比較過,自認為我的這個設計應該更棒,除了該專利所述的一切功能之外,我還增加了兩項該專利沒有的功能,讓我的產品功能超群,與其非常的不同,那麼我這次肯定能迴避成功了吧?

繆思四 : 增加功能可以迴避設計

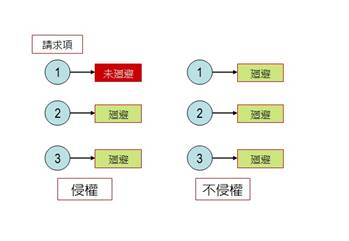

其實,專利之任何的一個請求項中,都有許多「技術特徵」(圖三),迴避設計就是想辦法迴避(不要使用)該請求項中任何一個「技術特徵」,不要讓別人在你的產品中能夠全部找到其所有的技術特徵。

圖三

在前期文章《研發人員為什麼需要知道專利侵權判斷準則?》中,對於專利侵權判斷準則有詳盡的介紹,也就是說,若對手專利任何一個請求項中的全部技術特徵,如果在你的產品中都可以找到,那你的產品就侵權了。此乃稱為「全要件原則」(圖四)。

圖四

舉例說明,如果之前那輛四輪半躺式腳踏車專利之某一請求項中的技術特徵是「四輪」、「半躺座椅」、「碟式煞車」,而你做了一輛腳踏車,它的設計也可以找到「四輪」、「半躺座椅」、「碟式煞車」,那麼你就侵權了!

如果其中有至少一樣技術特徵,在你的產品裡找不到或是並不相同,對手即使有專利,也對你莫可奈何。例如,四輪改為三輪、碟式煞車改為鼓式煞車、去掉座位……等等都可以迴避(至於這樣迴避設計所做出來的產品,效能好不好,客戶能不能接受,則不在本文的討論範圍內)。

研發人員常常誤以為增加功能可以迴避設計,所以致力於改良產品、增加功能,想盡辦法弄出一部有四輪、半躺、碟式煞車,還外加最新功能LED警示燈,擋風罩,再加上涼風扇的豪華型四輪腳踏車;那可是會白忙一場的。因為經全要件原則判斷,這樣子增加功能的設計,仍然是侵權的設計。

說穿了,迴避設計就是這麼簡單,不過就是想盡辦法把所有獨立項(當然包括其附屬項)都迴避掉而已。而要如何進行各獨立項的迴避呢?其實也很簡單,就是讓各獨立項中至少一樣技術特徵,在你的產品裡找不到或是並不相同,就行了。

但筆者還曾看到有人因噎廢食,自覺為了安全起見,堅持要迴避請求項中所有的技術特徵,搞得產品又大又重,又慢到不能用。其奮鬥精神實在令人敬佩,可是筆者認為他就犯了以下所述的第五項謬思。

繆思五 : 廻避設計要廻避請求項中所有的特徵

依照前述「全要件原則」,對手專利中某請求項的全部技術特徵,若在你的產品中都可以找到,就算侵權了。換個方式敘述,只要請求項中有一項特徵被去除或者改變了,就可成功廻避該請求項。而當所有的請求項都廻避了,廻避設計就算大功告成了。

各位千萬不要堅持安全起見,竟然想廻避各個請求項中所有的技術特徵,這是不可能任務,也沒有必要。

通常來說,專利設計的請求項,都是把最好、最佳的設計方案一一保護起來。(至於如何才能把自己的設計,好好的用專利保護起來,請參前期文章《研發人員不可忽略的專利保護技巧》。)所以說,若你想要破解或迴避設計某最佳設計方案的一個技術特徵,通常都會把該設計方案的功能或效果弄得稍差,但還算可行,所以你的迴避成果仍勉強可用。

若你想破解或迴避該最佳設計方案中所有的技術特徵,其結果通常來說都是慘不忍睹的,又慢、又大、又重、又貴,又不好用。所以,您想迴避所有技術特徵的雄心大志的確令人敬佩,但這是錯誤的示範,這樣的全面迴避方式根本不實際,耗時耗力,又不討好。

其實,只要迴避其中一項技術特徵,就可迴避該設計方案,或者利用本公司以後會介紹之系統化創新方法,進行創新發明,直接繞過該專利障礙,也屬可行之方式。若對方保護得太好,實在無法迴避,或無實際可行的迴避方案時,也應建議公司預作準備,繳納權利金以取得授權或者不進入該等市場等。筆者認為研發人員應就事論事,無法迴避就直說,不可給予公司錯誤訊息或引起其不切實際的期望。

在「研發人員常見的迴避設計謬思」一文中所提的謬思,並不複雜,都是筆者自身經驗之談,期望各位研發人員進行廻避設計時,務必切記及避免之。